乳幼児の心の発達とアタッチメント「安心感の輪」と「一人でいられる力」の大切さ(2)

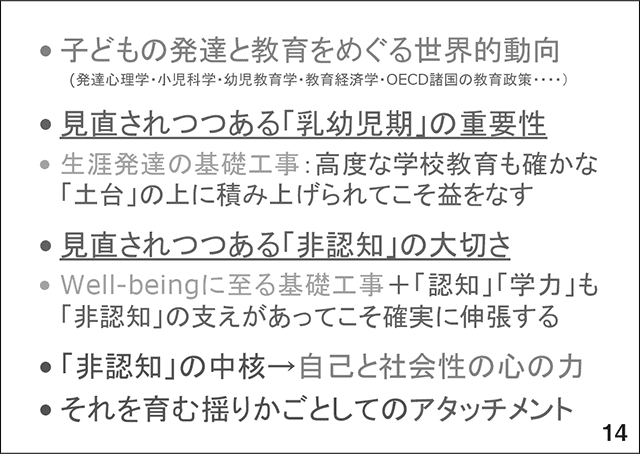

【1】生涯発達における乳幼児期の大切さ―アタッチメントが育む非認知的な心―

現在、世界では、子どもに関するさまざまな研究が展開されていますが、とりわけ「縦断研究」と呼ばれる研究が、乳幼児期において、アタッチメントが心の発達に非常に大きな影響力を持っていることを教えてくれます。

縦断研究は特定の人たちを時間軸に沿ってずっと追いかけ、調べ続けていく研究です。幼少期の段階で、こんな家庭で、こんな育てられ方をしていた子ども、あるいは家庭の外のこんな園で、こんな保育者の先生から、こんな保育・幼児教育を受けていた子どもが、大人になって、現にこれだけ幸せになれている、あまりなれていない、そういうことが実際分かってきます。時間もお金もかかる研究ですが、こうした研究から分かってくることはいずれも重要なことばかりだという認識で、今、日本を含め、多くの国々が縦断研究を精力的に進めています。

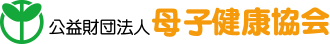

日本における縦断研究は(スライド9)、現在進行形のものでいうと、環境省が「エコチル調査」を手がけています。全国15地域、10万組の親子を対象に、子どもがお母さんのおなかの中にいる段階から13歳になるまで行われる調査です。子どもが育つ環境には、もしかしたら危ない物質があるかもしれない、その物質が子どもの健康や病気にどう関わっているのか、そういうことを明らかにする目的で行われています。

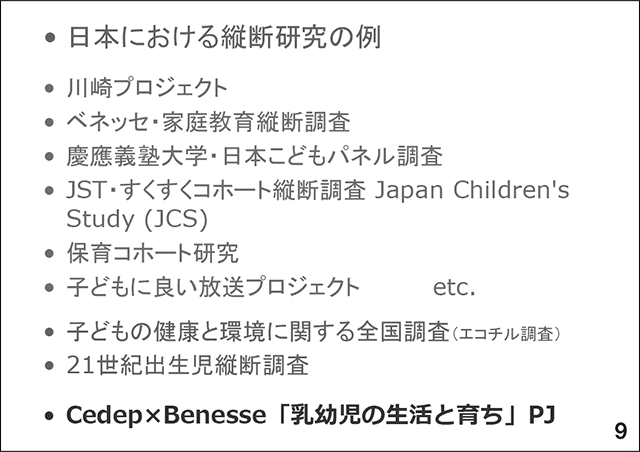

「21世紀出生児縦断調査」は文部科学省が行っているもので、21世紀になって生まれた全国6万人弱の子どもを年1回調査するということをずっと続けています。この研究は、少なくとも子どもが25歳になるまで継続することが決まっていますので、いずれ日本でも「幼少期、こんな環境で、こんな経験を持てていた子どもが、こんな大人になっている」ということが分かってくるかもしれません。一方、世界を見渡すと、すでに30年、40年、長いものだと半世紀以上にわたって続けられている縦断研究も少なくありません(スライド10)。ここでは「剥奪」「介入」という2つのタイプの縦断研究に目を向けてみます。

スライド10の下から4行目に「剥奪」という言葉があります。剥奪研究は、普通なら経験できて当たり前のことが奪われてしまったら、それは、その後の子どもの発達にどれだけ深刻なダメージを及ぼすのか。それを長期的に明らかにしようとする研究です。言い換えれば、悲惨、劣悪な環境で人生を出発した子どもたちが、その後、どうなっていくかを明らかにする研究ということです。

同じスライドの下から2行目には「介入」という言葉があります。介入研究は、普通だったら経験できないような特別なことを子どもたちに経験させたら、その特別なことが、その後、子どもの発達にどれだけの効果をもたらすかを明らかにしようとする研究です。ある意味、剥奪研究と反対の方向性を持った研究です。縦断研究の中でも、この2つのタイプの研究が、乳幼児期におけるアタッチメントの重要性を教えてくれます。

まず、剥奪研究の事例についてお話しします。

スライド11の本は、2014年に出版されたもので、ルーマニアのブカレストで行われた、施設で育った子どもたちを対象にした縦断研究をもとにしています。この本の中に出てくるのは、捨てられて施設で育った子どもたちです。その発達には、時に著しい遅れやゆがみが認められます。なぜこのように発達が遅れてしまっているのか、ゆがんでしまっているのか、それを明らかにしようとした研究の中間成果が、この1冊にまとめられています。

「この子どもたちの生活は、さぞかし悲惨なんだろう、劣悪なんだろう」と私たちは想像しがちです。しかし少なくとも物理的な環境という観点では、この子どもたちはそれほどひどいところにいるわけではありません。衛生条件はある程度整っています。成長するのに十分な食べ物も、ある程度与えられています。温かい毛布で眠ることもできています。遊ぼうと思えば、そこそこおもちゃもあり、読もうと思えば、そこそこ絵本もある状況です。

物理的な環境は、さして大きい問題があるわけではないけれども、子どもの発達に問題が生じている。では、何が足りないのかといえば、人の手による温かいケア、世話です。子どもの数に対してケアをする大人が非常に少なく、最悪の条件の施設になると、約20人の赤ちゃんをたった1人の大人がケアするという状況です。施設ですから、それが24時間体制で続きます。

いうまでもありませんが、一般的に日本のゼロ歳児保育は、3人の赤ちゃんに対して1人の保育者の先生が細心の注意を払いながら接していらっしゃいます。それと比べたときに、20人の赤ちゃんにたった1人というのは、ある意味、信じられないことです。そこで行われる保育・養育は、当然、不自然なものにならざるを得ません。

たとえば、すべてが一斉になります。ご飯を食べさせるのが一緒なのは分かりますが、大勢の子どもをお風呂に入れる、シャワーを浴びさせることを少ない大人の手で行うのは、かなり危険なことです。違和感を禁じ得ないのは、排泄の場面です。部屋の中におまるを1列に並べ、その上に子どもたちを一斉に座らせて、強制的に用を足させようとします。

いってみれば、この子どもたち一人ひとりの個別の欲求、「あれしたい」、「これしたい」、「これ嫌だ」という気持ちは、ことごとく無視されてしまうということです。

小さい子どもですから、少し暗くなるだけでもすぐ怖がって「ぎゃあ」と声を上げます。当然のことです。しかし、この子どもたちが、「ぎゃあ」と声を上げたときに、ちゃんとその都度、だっこして、慰めてもらえているかというと、それが非常に少ないわけです。

この子どもたちにとって、最も深刻な剥奪は何かというと、アタッチメントです。怖くて不安なときに誰かにくっついて安心感に浸るという、経験できて当たり前のアタッチメントを経験できなくなると、普通に食べ、水分を取り、温かい毛布で眠り、きれいなところで生活したとしても、心、体全般にさまざまなダメージが及んでしまうことが、21世紀になってから行われた研究の中で確認されています。

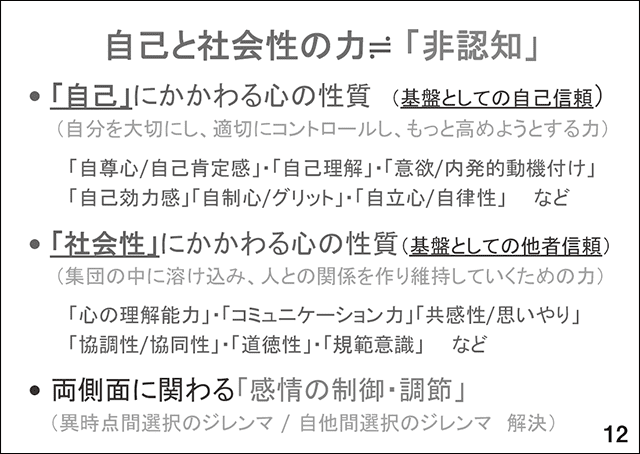

この研究に限らず、多くの剥奪研究を通じて分かっていることは、「自己」と「社会性」と呼ばれる心の側面に受ける傷が最も深いということです(スライド12)。

自己は、自分を大切にし、適切にコントロールし、もっと高めようとする力です。社会性は、集団の中に溶け込み、人との関係を作り維持していくための力です。いずれも子どもだけでなく、大人も含めて、人間が日常生活を健全に生きていくために欠かせない力です。

なぜアタッチメントが経験できなくなると、自己と社会性に深い傷を受けてしまうことになるのかを考えてみましょう。

自己に関わる心の力の根っこにあるのは、自己信頼、自分を信じる気持ちです。自分を信じるためには、自分がほかの人から愛してもらえるだけの価値があるという感覚を持っていることが必要になります。どんなに激しく泣き叫んでも、決して見捨てられたりしないで、いつでも無条件に受け入れてもらえる、愛してもらえるだけの価値が自分にはあるんだという感覚、そういうふうに言い換えることができます。

社会性の根っこには、人を信じていいんだという「他者信頼」の感覚があります。怖くて不安で「ぎゃあ」と声を上げても無視されてしまう経験を繰り返すと、誰にも助けてもらえない、人は信じられない、人に対する不信感が心の奥底に固まってしまうことがあります。

世界各地で行われている剥奪研究を通じていえることは、私たち人間にとって最も怖いことのひとつは、人生の最初に身につけておくべき心の土台が空っぽのまま、その後の人生を送らなければならない、ということです。逆にいえば、私たちにとってごくごく当たり前のアタッチメントは、自分は愛してもらえるだけの価値があるという感覚、そして人は信じていいんだという感覚の発達に決定的に重要な役割を果たしているわけです。

次に介入研究について説明します。介入研究も世界中で行われていますが、アメリカ・ミシガン州で、1960年代初頭から開始された「ペリー就学前計画」が有名です。この地域では、貧困層の家庭に育った子どもたちの大半は、保育園・幼稚園を経験せず、小学校に入学して初めて文字や数を教わります。こうした子どもたちは、教育をうけても学業は振るわず、ドロップアウトして学校に来なくなることも少なくありません。ペリー就学前計画は、こうした状況で、普通だったら経済的に幼稚園には通えない子どもたちを、あえて3歳から2年間、地域の幼稚園に通わせ、そのことがその後、どれだけの効果を上げるかを検証しようという研究です。

今に至るまで「幼稚園に通ったグループ」と「通わなかったグループ」を追跡調査していますが、両者にはかなりの違いがあります。前者のほうが、経済的に安定している、自分の家を持っている、逮捕率が低いなど、幸せの度合いが高いのです。

2000年にノーベル経済学賞を受賞したヘックマン教授もこの追跡調査に携わっており、貧困層の子どもたちは幼稚園に通う中で「非認知」と呼ばれる心の力を身につけることができたと主張しています(スライド13)。

いろんな見方、考え方がありますが、自己と社会性の力が、非認知能力の具体的な中身であることは間違いありません。幼稚園に通う中で、非認知能力、すなわち自己と社会性の力をある程度身につけることができた。それが、大人になってからの幸せにつながっているように思います。

なぜ幼稚園に通うことのできた子どもたちが、この非認知能力、自己と社会性の力をある程度身につけることができたのか。いろいろな理由が考えられますが、最も重要な要素は、幼稚園に行くと、そこには常識・良識と温かい感情を持って、一貫した関わりができる保育者の先生がいるということです。これがおそらくは、子どもたちの自己と社会性の発達にプラスの影響をもたらしたといえると思います。

貧困層の子どもの中には、ネグレクトに近い状態で過ごしている子どももいます。家庭では十分にアタッチメントを経験できていない子どもたちも、幼稚園では、保育者の先生にくっついて安心感に浸ることができます。乳幼児期のたった2年という期間で、1日の保育の時間も限られています。それでも家庭の外で、保育者の先生との間で、持続的にアタッチメントを経験し、自分は愛してもらえるだけの価値があるという感覚、人は信じていいんだという感覚を身につけることができたのです。そのことが大人になってからの健康や幸せにつながっていると考えられます。

今、世界ではこうした研究がたくさん行われており、その中で改めて乳幼児期の大切さが見直されてきています。

乳幼児期は、人間の一生涯の基礎工事の時期、土台形成の時期です。この土台形成がしっかりしていれば、その上に、少しずつでも着実にものが積み上がっていきます。土台がぐらついていれば、その後、どんなに立派な教育を乗せようと思っても、すぐにつぶれてしまいます。

前述のヘックマン教授は、そういう点を非常に強調しており、著書では「小学校以降における教育が、ちゃんとそれぞれの子どもに成果をもたらすためには、小学校以降の教育をよくするだけでは駄目で、むしろその前の段階が大切である。土台がしっかりつくられていれば、その上に、小学校以降の教育がちゃんと成果として積み上がっていく。だから、この乳幼児期の土台形成にもっともっと目を向けていいはずだ」と主張しています。

私たちの心と体の健康のみならず、最近は、実は認知能力、あるいは学力、学校の成績なども、乳幼児期の段階で非認知能力、自己と社会性の土台を身につけておくと、その後、徐々に伸びていく傾向があるということが、いろいろな研究の中で明らかにされてきています。これを育むものこそ、アタッチメントということになるわけです。このアタッチメントをもう少し深掘りして見ていきたいと思います。