子どもと愛着、その支援を考える(4)

【3-3】ACE体験の予防と介入~トラウマインフォームドケア~

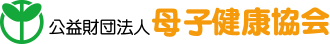

スライド49の三角形は、トラウマの治療、関わりのモデルです。一番上は、医学の中で心理学の専門家とやっていくような治療法です。でも、それをやるだけではだめなんです。そこにつなげていくためには、日々の生活の中で、どこでも、誰でも可能な「トラウマ・インフォームド・ケア」というものを行っていく必要性があるといわれています。

トラウマ・インフォームド・ケアについては、児童精神学が専門の亀岡智美先生が『実践トラウマインフォームドケア さまざまな領域での展開』という本を出されています。スライド50~56は、そこから引用して紹介させていただきます。

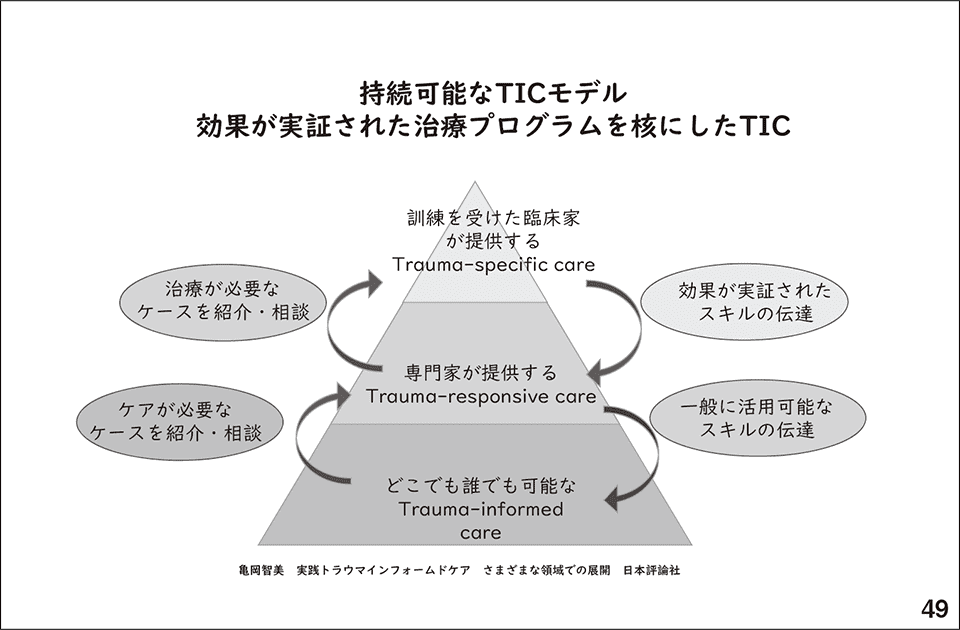

たくさんのトラウマを抱えている子どもを目の前にすると、なかなか私たちが思っているような支援につながらないこともあります。そういったときは、私たちの不全感を認識しながら、「本当によく頑張ってきたね」、「本当にあなたには力があるんだね」、「勇気をたくさん持っているんだね」など相手への尊敬の気持ちを持って言葉がけをすることです。

また、子どもが危険な行動をしているときは止める必要がありますが、そうでない場合は、「こっちとこっち、どっちがいい?」、「何々ちゃん、好きなのどっちかな」など子どもたちに選択肢を与えることも、子どもたちが本来持っていたであろう自分で選ぶ力、自己決定能力の回復につながるといわれています。

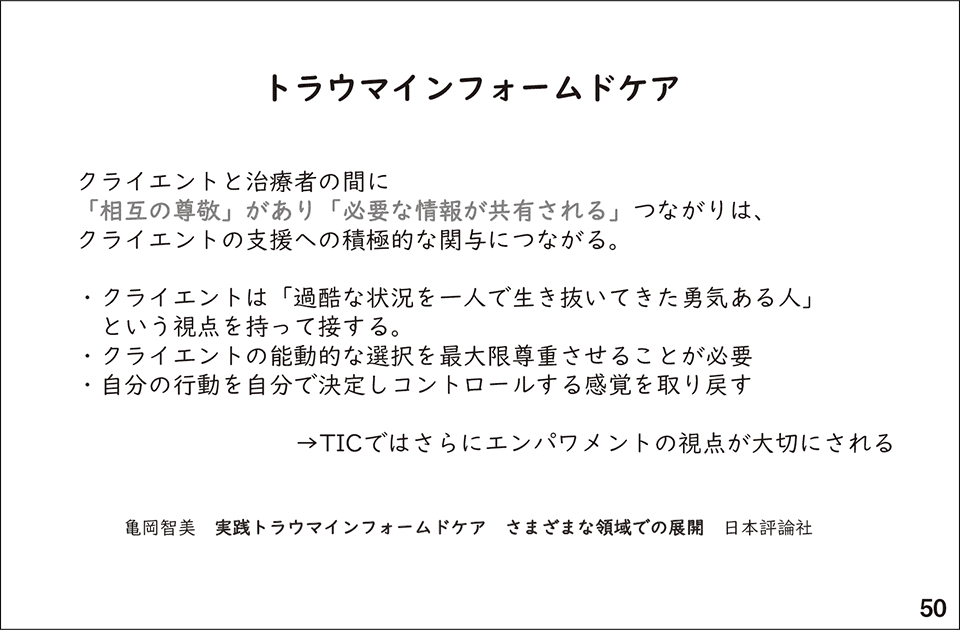

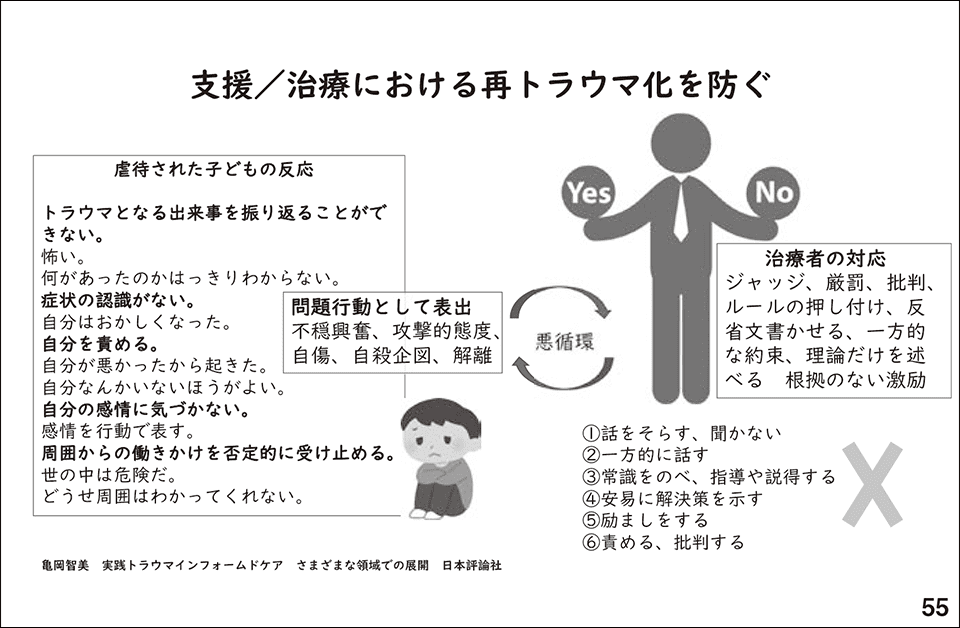

トラウマ・インフォームド・ケアの主要な前提条件としては、トラウマに関する知識を持ち(Realize)、トラウマ症状のサインに気づき(Recognize)、気づいたら対応し(Respond)、再トラウマ化を防ぐような支援につなげていく(Resist re-traumatization)という4つのRが挙げられています。トラウマを体験している子どもたちというのは、いじめに遭いやすかったり、違う大人からの叱責に遭いやすかったりするので、再トラウマ化を防ぐような支援につなげていくことが大切になります。

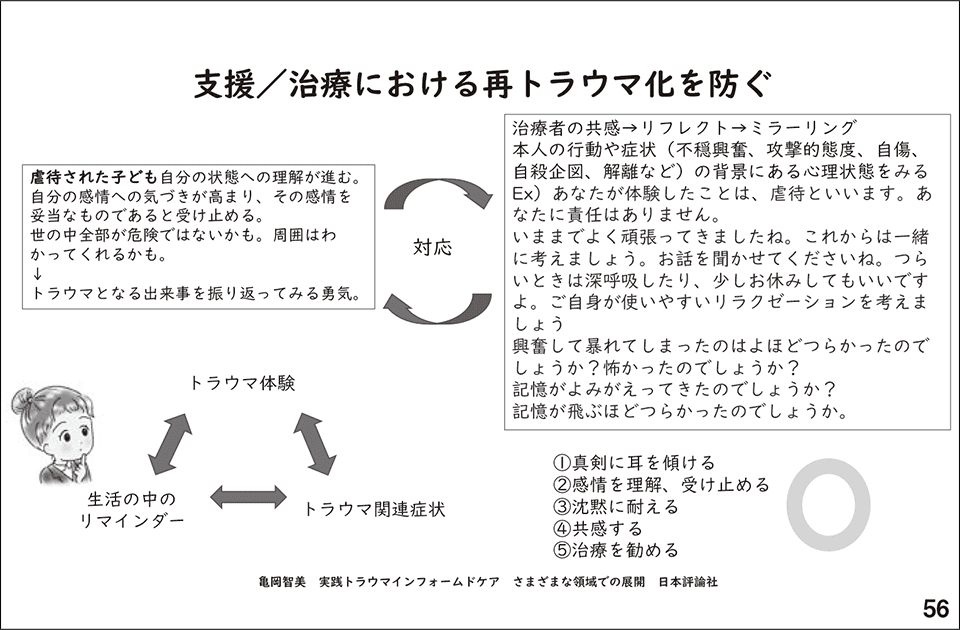

子どもたちは問題行動として、自分の中のSOSを表現することがあります。そんなときは、話を聞かないとか、常識だけを述べて指導や説得をするとか、安易に解決策を示すとかといったことはせずに、真剣に耳を傾けて、「ああだったね、こうだったね」と私たちが感情を代弁してあげることです。「つらかったね。でも、大丈夫だよ。一緒に考えようね」と話してかけて、子どもが沈黙していたら、その沈黙に一緒に耐える時間を持ちましょう。そういった時空間を子どもたちが体験できると、自分はそれでもいいんだ、うまく言葉にできなくてもいいんだ、この人はその場に一緒にいてくれるんだ、といったことにつながります。私たちが目の前にいる子どものつらさに想像力を働かせながら、「ああだったかな」、「こうだったかな」というメンタライゼーションが、子どもたちのトラウマ・インフォームド・ケアにつながるということです。

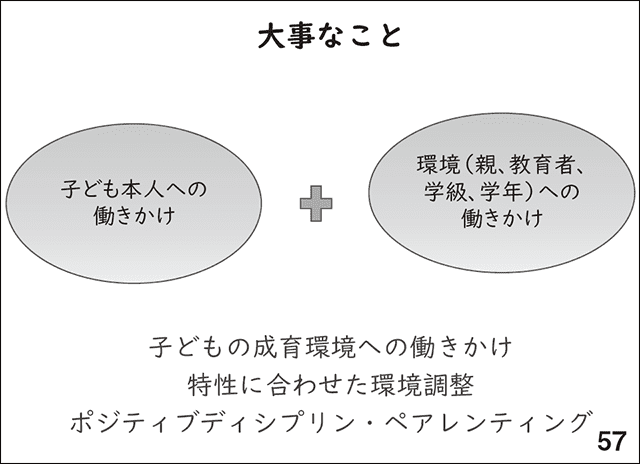

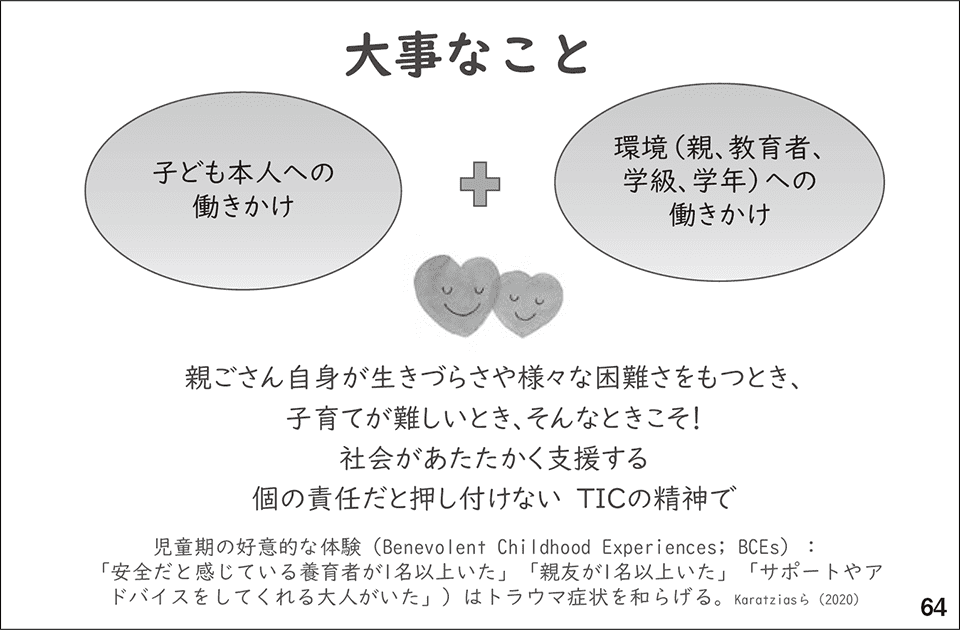

先ほども申し上げたように、大事なことは2つ。子ども本人への働きかけと、子どもが生育している環境への働きかけです(スライド57)。

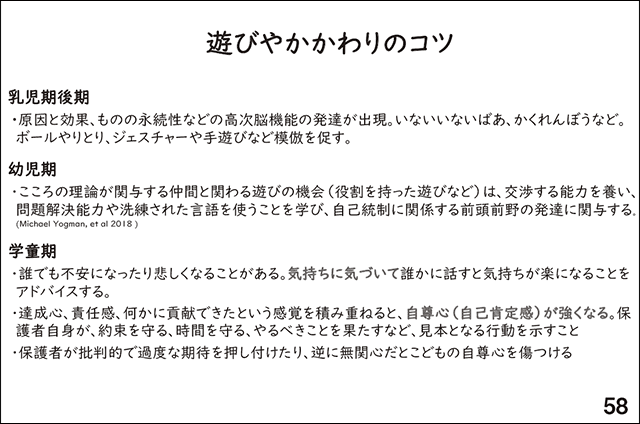

この環境への働き、「遊び」のことは、先生方がご専門です。最近は「いないいないばあ」「かくれんぼ」「ボールのやり取り」「手遊び」などの双方向性の遊びのエビデンスが、小児科の中で見直されてきています(スライド58)。

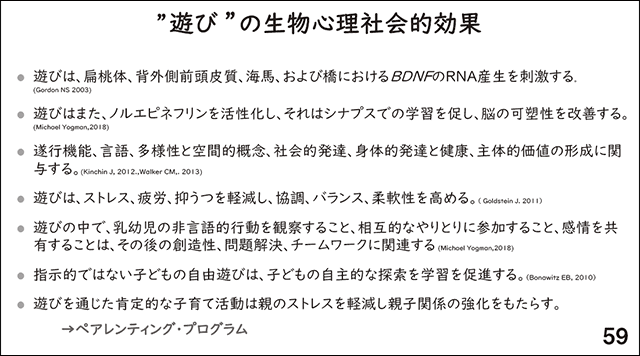

遊びの生物心理社会的な効果については多くの報告があります。遊びは、脳内の一部を刺激して抑鬱感情と関係する物質の産生を促す、意欲や脳の可塑性を改善する効果がある、それから、ストレス、疲労、抑うつを軽減して、協調、バランス、柔軟性を高めるなどといわれています(スライド59)。

先生方の園での日々の関わりが、エビデンスベースドで非常に大事だということです。

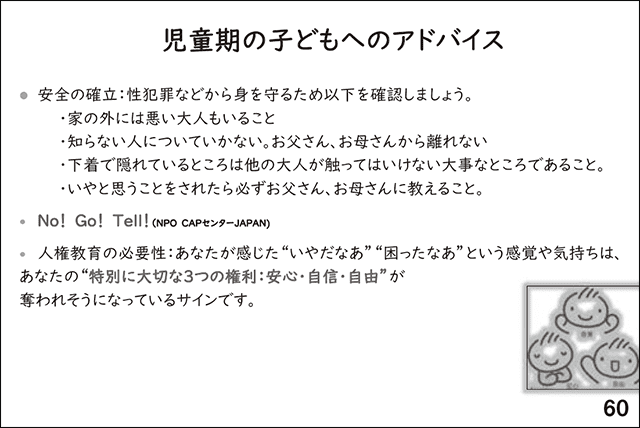

以下は、児童期の子どもへのアドバイスや関わり方として活用していただきたい情報です。

認定NPO法人CAPセンター・JAPAN では、子どもたちが性暴力やいじめから自分の身を守る人権教育を行っています。嫌なときは「嫌だ」と言っていいんだよ、嫌なことをされたら逃げよう、もし嫌なことをされたときは誰かに話していいんだよ。「No!」「Go!」「Tell!」というとても分かりやすい教育です。先生方の現場でも活用していただけるといいなと思います(スライド60)。

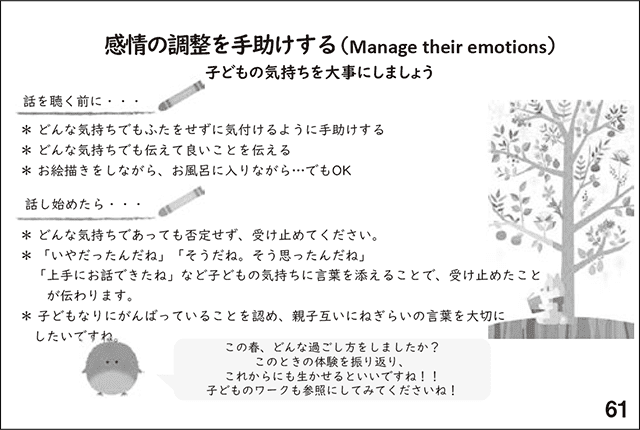

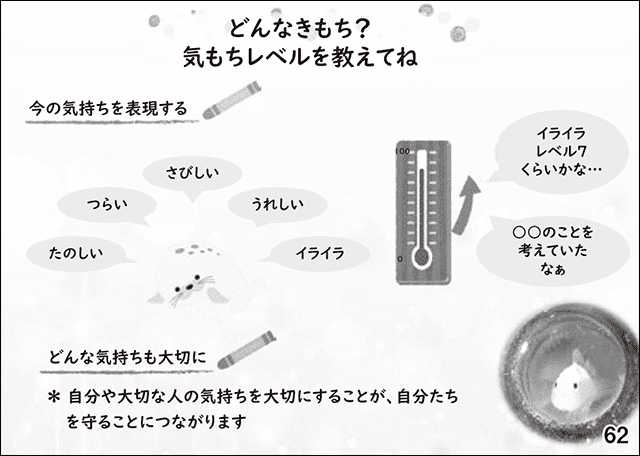

子どもの感情の調節を手助けする手法を紹介としては、「今どんな気持ちか、その気持ちのレベルがどれくらいか教えてね」というアプローチがあります(スライド61・62)。

子どもの感情の調節を手助けする手法を紹介としては、「今どんな気持ちか、その気持ちのレベルがどれくらいか教えてね」というアプローチがあります(スライド61・62)。子どもに今の気持ちをたずねて「いらいらしている」と言ったら、そのいらいらレベルに数字を当てはめてもらいます。子どもが「いらいらレベルは7かな」と言ったら、「じゃあ、あなた自身がもっと楽しく、あなたらしく生活できるために、ゼロにはしなくても、どれくらいのレベルまで下げたらいいと思う?」と聞いてあげてください。子どもが、「じゃあ、3ぐらいかな」と言ったら、「そうか3だね。じゃあ3に下げるために、あなただったら何ができそう?」「ある子はこんなことを言ったよ」というように関わっていってほしいと思います。

私どもの成育医療研究センターのホームページに、今ご紹介したことのリーフレットや、心理教育の動画などを載せていますので、よろしければご覧ください(スライド63)。

親御さんご自身が、SSNRをなかなかつくれないときこそ、個の責任だと押しつけないT I C の精神で、私たち社会が子どもたち、ご家族を支えていく必要性があると思っています。「安全だと感じることができる養育者が1人以上いた」「親友が1人以上いた」「サポートやアドバイスしてくれる健全な大人がいた」といった体験をした子どもたちは、トラウマ症状を和らげるといわれています(スライド64)。

【3-4】ACE体験の予防と介入~ポジティブペアレンティング~

最後にペアレンティングについて紹介したいと思います。

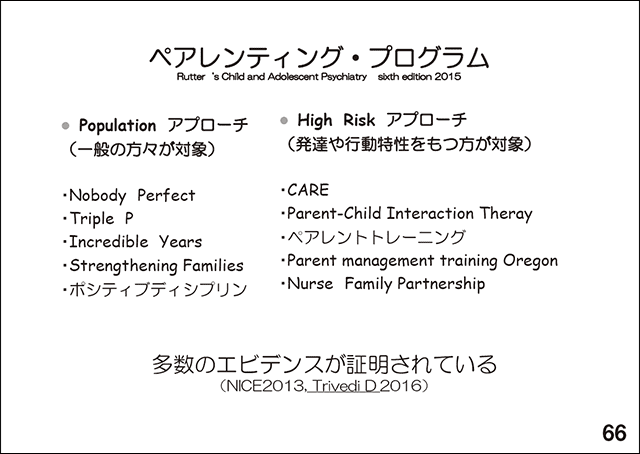

ペアレンティング・プログラムについては、一般の方が対象となるポピュレーションアプローチもあれば、発達に特性を持つ方を対象としたハイリスクアプローチもあり、今さまざまなエビデンスが出てきています(スライド66)。

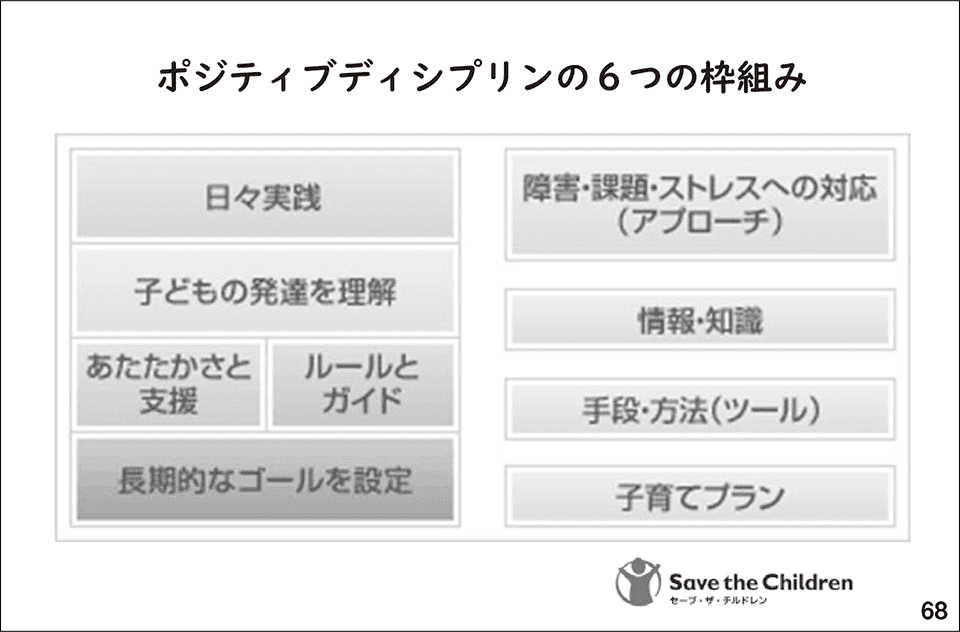

ポピュレーションアプローチの中で注目を集めているのが、「ポジティブ・ディシプリン」(肯定的なしつけ)です(スライド67~74)。

ポジティブ・ディシプリンは、目の前の子どもに焦点を当てるのではなく、長期的にこの子がどうあってほしいかというゴールを設定し、日々の一貫した関わりを続けることを大切にしています。

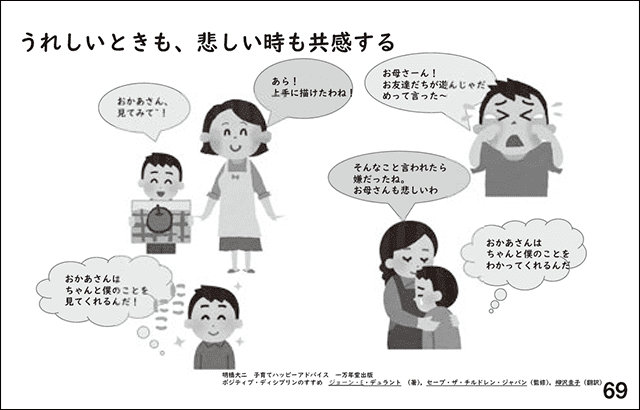

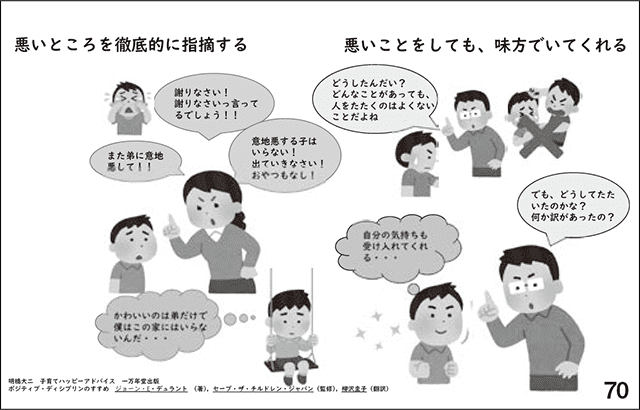

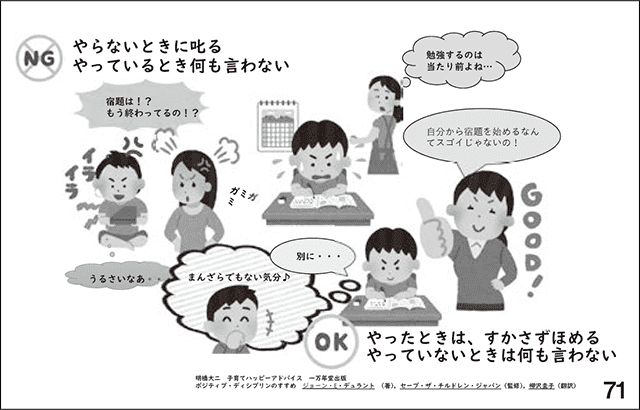

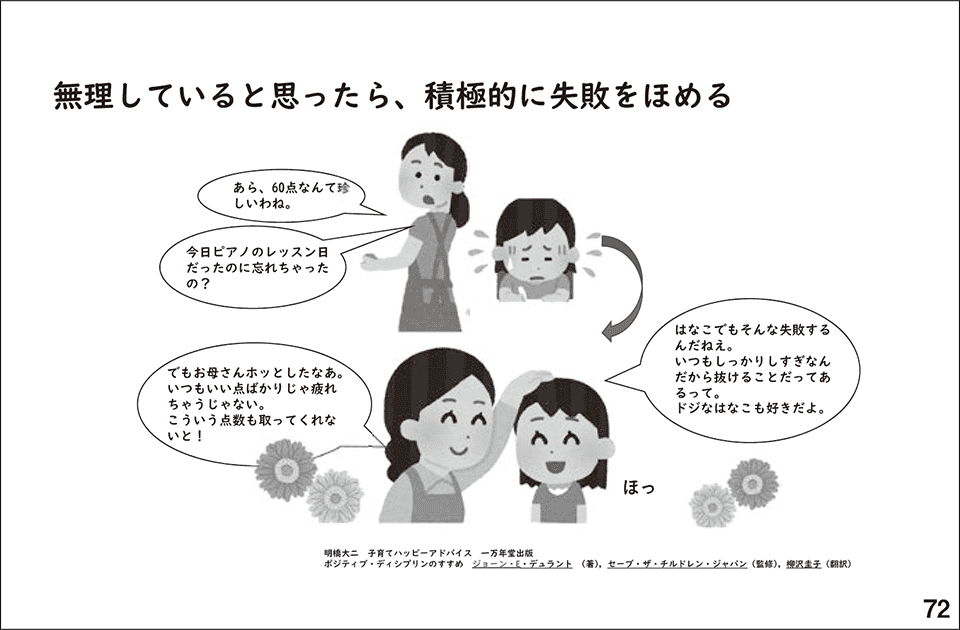

うれしいときも、悲しいときも、共感する。悪いところを徹底的に指摘するのではなく、「ああいう行動をしたのは、何か理由があったんじゃないのかな。ちょっと教えてね」と、悪いことをしても味方でいる。やらないときに叱り、やっているときに何も言わないのではなく、やったときにすかさず褒め、やらないときに何も言わない。そうした肯定的な関わり方をスライドに紹介しています。特に慢性疾患を持っているお子さんたちは頑張り屋さんが多いですから、無理しているなと思ったら、スライド72のように積極的に失敗を褒めるというか、「大丈夫?頑張り過ぎていない?少し休もうか」というような言葉がけをすることも必要かもしれません。

子どもの発達段階を私たちもよく知っていくことも大事です。また大人がつい感情的になって怒ってしまったときこそ、「さっきはごめんね。先生もちょっとちょっとつらかったんだ。でも、今、仲直りのぎゅうしようね」というかたちで関わっていただくことです。

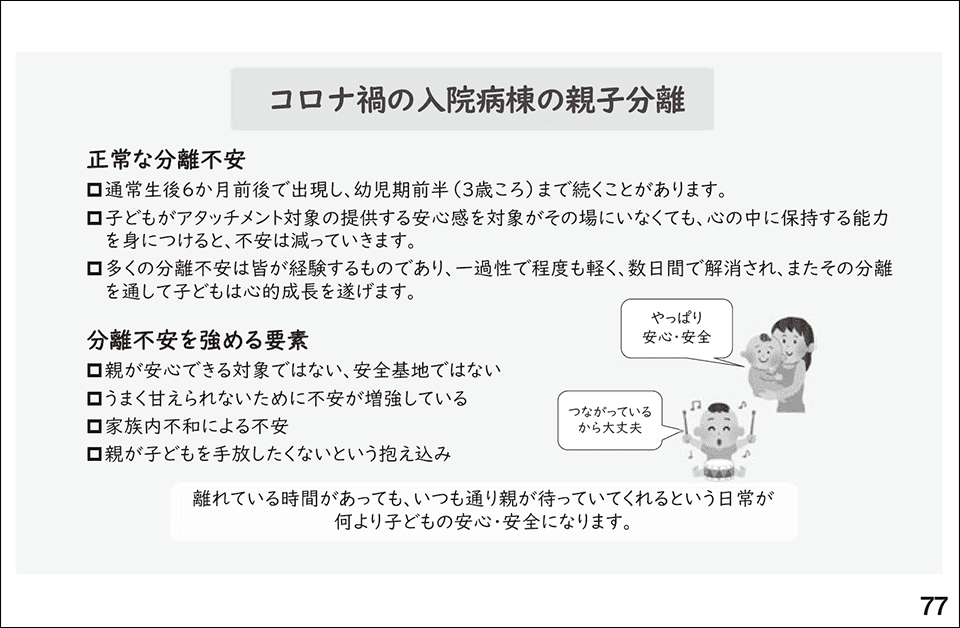

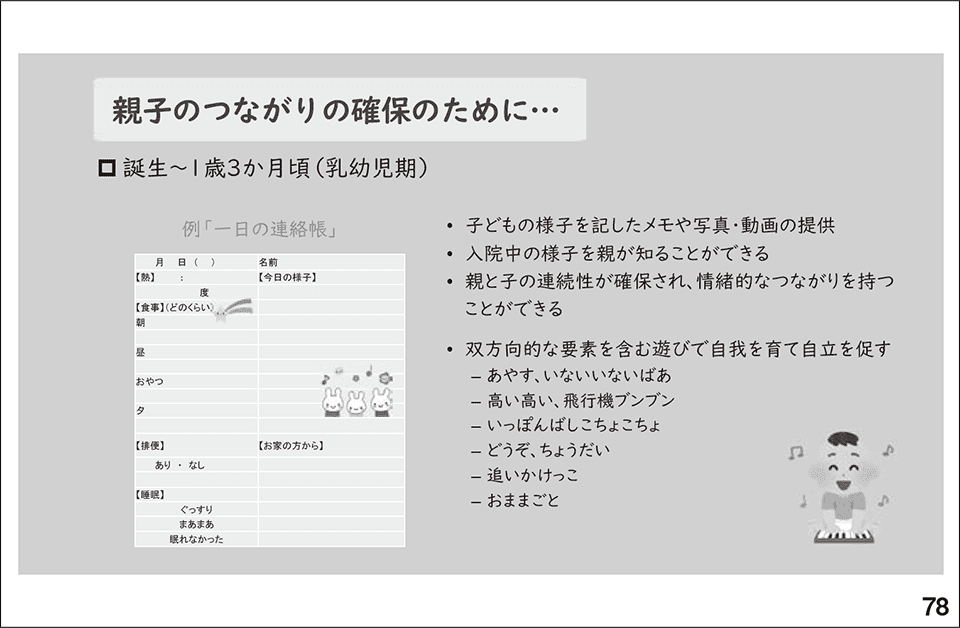

スライド78~79は、コロナ禍の入院病棟の話題です。これは遠藤先生が話してくださった、安心と安全の環境をどれくらいつくれるかというところが大事だと思っており、もっともっと入院病棟の中にも病児保育が広がっていってほしいなと思っています。

支援はオールマイティではないかもしれませんが、人と人がつながり、絆が生まれるひとつのきっかけになると思います。私たち医療もそうですが、保健や保育に関わる皆さんが、子どもたちの頑張りや親御さんの頑張りにねぎらいの言葉がけをし、エンパワーメントすること。親子を社会から切り取った形ではなく、社会が子どもの持つ権利を守っていくんだという強い意識を持つこと。社会が育児に自信を持つこと。そうした視点が今、大事なのではと思っています。

ご清聴ありがとうございました。(拍手)