治療成績の向上

小児がんの治療成績の向上はどのように図られてきたか、意外と知られていないので振り返ってみたいと思います。

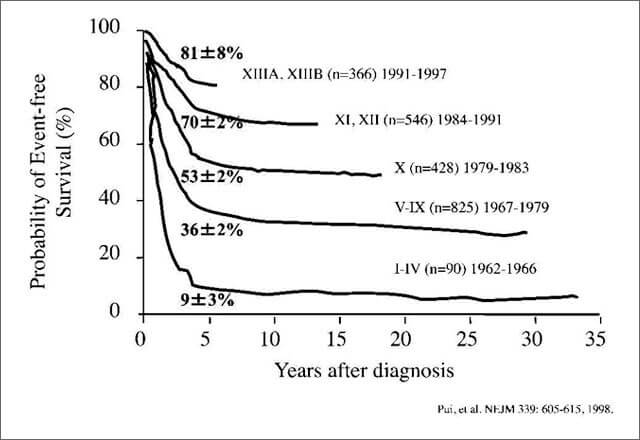

図1.2000年以前の米国のSt.Judeの小児病院のグループによる小児ALLの治療成績の変遷。

約40年間で長期生存率が80%にまで上昇していますが、

この間の抗がん剤は変化しておらず、投与量と投与方法のみの変化で向上しました。

図1を見ていただきますと、1960年台から2000年までの40年間で、長期生存率10%から80%まで上昇したことがわかります。2021年現在、90%くらいですので、その後の20年では10%しか伸びていないと感じますが、10から80に上げる労力と、80から90に伸ばす労力にそれほど大きな差はありません。いつの時代も医療者と患児・家族が精一杯の努力を払ってきました。

この40年間に治療成績が向上した理由は大きく3つあります。一つは各施設で患者さんごとに治療を行うのではなく、治療研究グループを作って同じ治療を一定の人数に実施し、その結果を次の世代の治療につなげるプロトコール治療研究が確立されたことです。図1のローマ数字は治療方法の名前を示し、括弧内はその治療を受けた患者数になります。つまり、最初の90人の協力で、V-IXの治療が考案され、それを受けた825人の結果をもって次のXという治療法が開発されました。このように、プロトコール治療研究とは世代間協力なのです。現在の洗練された治療法は、過去数十年間の患児・家族の協力のおかげで確立された治療です。診断時に治療研究に参加してほしいという説明がありますが、その内容が「その結果は直接お子さんの治療の役に立つわけではありませんが、10年後の同じ病気の子どもの治療に貢献します」という趣旨になるのはそのためです。

治療成績が向上した理由の二つ目は、1970年代に小児ALLの中枢神経浸潤の予防と治療が確立されたことにあります。白血病の中枢神経浸潤は髄膜白血病と言われ、長くALL患児の死亡原因になっていました。脳は血液脳関門というバリアで簡単に薬が脳に入らないように守られていますが、これがあだとなって浸潤した白血病の治療ができなかったのです。これに対し、予防的に放射線照射を当てること、腰から針を刺して髄腔内に抗がん剤を注射する方法が発見され、小児ALLの成績は飛躍的に向上しました。薬が届きにくい聖域としては、中枢神経以外に精巣や卵巣があり、それらに対しては放射線照射をしたり、手術で摘出することで対応しました。当時はそれでよかったのですが、多くの患児が治るようになると、それらの副作用として2次がんや中枢神経障害(発達への悪影響)、内分泌障害などが現れ、問題視されるようになりました。現在では、それらの治療は可能な限り対象者を絞って実施する方法に変化しています。

三つ目の理由は、輸血や抗菌薬(抗生物質)あるいは抗真菌薬(かびの薬)などの、いわゆる支持療法の進歩になります。現在ではあたり前の血小板輸注や、抗真菌薬の進歩により真菌による肝や肺の機能障害は減少し、一般的な「治療の強化」が可能になったことです。治療のために白血球や血小板が減少しても、発熱や真菌感染の広がりを防ぎながら上手に全身管理ができるようになったことで、抗がん剤の量や種類を増やすことができました。その結果として再発率は低下し、長期生存率が上昇してきたわけです。小児ALLは各種固形がんと違って、強く叩けば抑えられる可能性が高くなるという白血病特有の特徴があったのです。現在では、治療終了後20年、30年経過して成人になった小児がん経験者の晩期障害への対応が重要な課題になっています。考えようによっては治療成績向上の一つの負の側面かもしれませんが、当時はそれ以外の方法がなかったのです。