4.子育てを支えるタッチケアの広がり

NICU(新生児の集中治療室)の赤ちゃんへのディベロップメンタルケア(個別的成長発達支援)、小さなお子さんを育てるお母さんやお父さんへの育児支援、家族の成長と発達支援として始まったタッチケアは、現在さまざまな場所のさまざまな方々に広がっています。

生後2~3ヵ月以降の赤ちゃんのタッチケア【文献7】は、産科施設での産後の集まりや地域で親子が集まる交流の場で行われることが多くなっています。タッチケアクラスもさまざまに工夫して展開されています。(写真1)

たとえば、はじめにお母さん同士が語らい、ハンドマッサージやお背中のマッサージをするなどして心を開いて交流するきっかけを作るのもよいでしょう。そして赤ちゃんへのタッチケアを始めましょう。最近では、保育園、幼稚園、児童発達支援センター等でもタッチケアが広まっています。(写真2、3)

わらべ歌を歌ったり、タッチケアを行っている部位(たとえば顔のタッチケアでしたら、いないいないばーをするなど)に合わせて、さまざまな親子の遊びを組み込むとさらに楽しい親子の交流の機会となるでしょう。

保育園や幼稚園では、お昼寝タイムの前に保育士さんがお子さんたちにタッチケアを行ったり、タッチケアを体験した年長さんたちは子供同士でタッチケアをする機会を作るのも楽しい時間になるでしょう。

保護者会のときに親御さんにご紹介することもできますし、「おうちに帰ったら、ママやパパにもタッチケアしてあげましょうね。」と言ってみることも一考です。

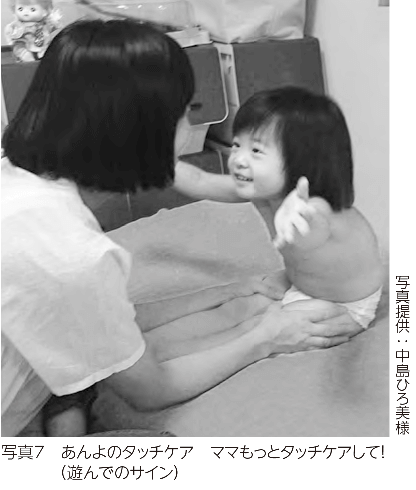

保育士さんから見て気になるお子さん、手がかかると感じるお子さんには、優しく忍耐強く無条件に受け入れていることを伝えられるように、触れること、抱きかかえるタッチケアがとても大切になるでしょう。(写真4、5、6、7、8)

障がいを持つお子さんや大きく育った方々には、触れられることに過敏な部位に気をつけながら、その時々に合ったタッチから始めてバリエーションのあるタッチケアを展開することができるでしょう。

触れられていること・触れていることをお互いに許容できていること、その触れ合いがお互いにとって心地よいことがもっとも大切なことです。

お互いのふれあいの心地よさは、関係性の心地よさと表裏一体です。

お互いの心地よさを求めて、タッチケアをはじめて見ましょう。

引用文献

7.井村真澄(2001).生まれて2~3ヶ月からのタッチケア.助産婦雑誌:55(2),44-50.

8.志村洋子(2000).マザリーズは“永遠の響き”.小児保健研究,59(2),227-229.