ご挨拶(3)

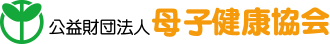

その一方で、子供のいる家族の多くが核家族になっていて、支援がすごく少なくなっているということを感じます。つまり、子育てをしながら働いているご家族が、おじいちゃん、おばあちゃんといったような支援を受ける場が非常に少なくなってきていて、お母さんたちは大変だなというのが、小児科医としての私の実感です。

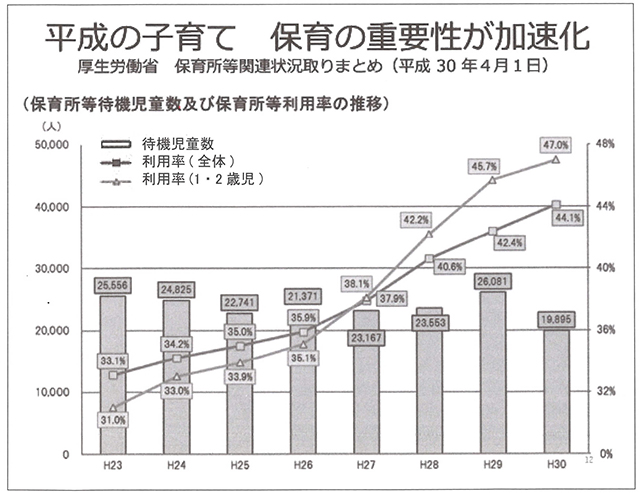

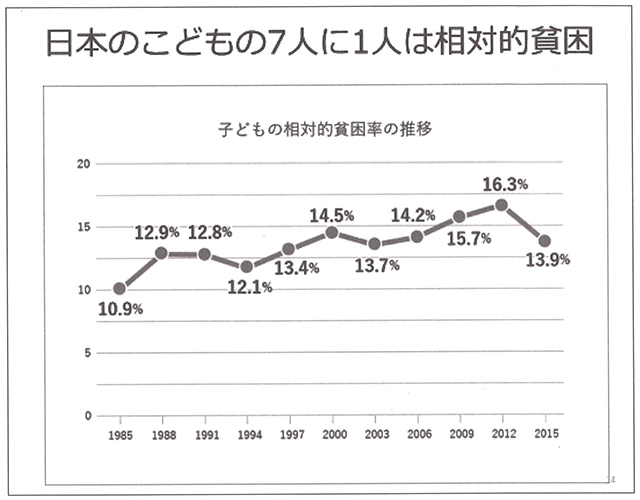

それから、今、日本の中でもう一つ問題になっているのは、子供の貧困の問題ですよね。これは、子ども食堂がいろいろなところで活動されていることを伺っています。実際に、その現場にいらっしゃる方のお話を聞くと、ほんとうにかわいそうな子供たちがやってきて、食事を一緒にしてあげるんだというお話を伺うにつけても、そういう社会の中の格差が非常に大きくなっているのかなと実感しています。

これは、国がとっている統計ですけれども、実際に私たちの周囲にいる子供たちの7人に1人は総体的な貧困の状態にあるということがわかっていますので、決してこれはまれなことではないということは、皆さんのほうが、もしかしたらよくご存じかなと思います。

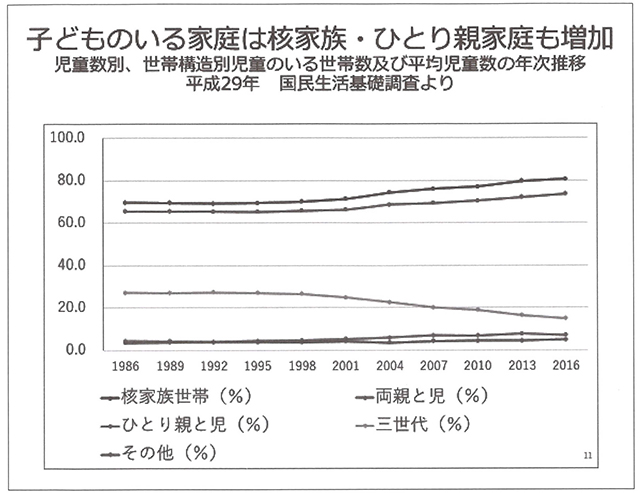

こういったお話を何で私が最初にさせていただいたかというと、今日は保育の関係の方が多いと伺っています。私自身は、やはり保育が今、非常に大事になってきている。それは、単に保育に参加しているお子さんの率が多くなっているからというだけではないと思います。先ほどお話ししたように、核家族の中で自分も育っているので、子供と接したことがない若いお母さんたちは、初めて母親になったときに、非常に戸惑っていると思います。そういう中で、やはりプロとしての保育士さんの役割というのは、非常に大きくなってきていると思います。

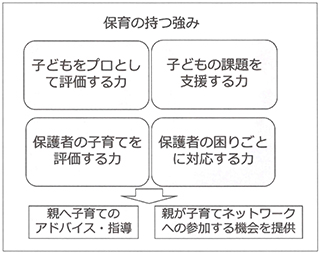

まず、プロとして、子供を評価していただく必要もありますし、子供の課題を実際に支援していただかないといけない。これは、前からされていることだと思います。

それ以上に、最近ですと、保護者の子育てを支援するという仕事も、恐らく保育士さんに求められてきているのではないかなという感じがします。そして、保護者の困り事、ご相談を受けることが多々あるのではないかなと思います。

今日は乳幼児の栄養ということで、特に最近重要視されているアレルギーの問題を絡めて、お二人の先生にご講演いただきますけれども、私としては、ぜひ、今日ここで聞いたことを持ち帰っていただいて、親御さんへ子育てのアドバイスといったことをしていただければということで企画させていただきましたので、ぜひよろしくお願いいたします。

以上で私の最初のご挨拶とさせていただきます。(拍手)

すみません。それでは、少し長くなってしまいましたけれども、最初の講演に移りたいと思います。

まず、最初のご講演は、「新しい授乳・離乳食の考え方」ということで、「…『授乳・離乳の支援ガイド』2019年改訂版から…」ということで、その改定に携われました楠田聡先生にご講演をいただきます。

楠田先生のご略歴は、先ほどご紹介にありましたように、冊子の後ろ側に記載されておりますので、ここでのご紹介は時間の関係で省かせていただきます。

では、楠田先生、よろしくお願いいたします。