1.新しい授乳・離乳食の考え方…「授乳・離乳の支援ガイド」2019年改訂版から…(11)

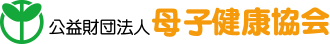

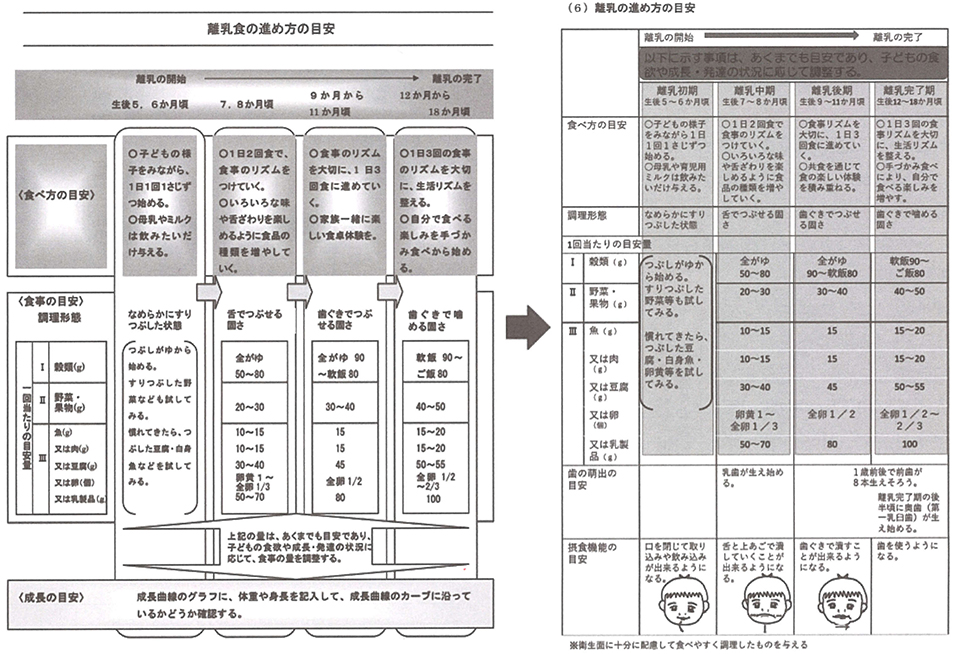

次は離乳食ですけれども、左が古いほうで、右が新しいほうで、変わりました。

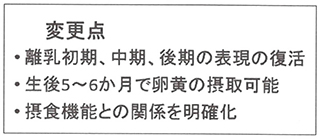

大きく変わったのはこの3点で、もともとはあったんですけれども、離乳初期、中期、後期という考え方が前回は消えていたんですけれども、一応このほうがわかりやすいということで、今回復活しました。

それから、この後、アレルギーのほうで詳しくお話があると思いますけれども、今回、大体離乳初期、生後5から6カ月で卵黄の摂取を可能にしました。

それから、離乳食というのは、本来、摂食機能にかかわって離乳食を始める必要があるので、何カ月という月が重要ではなくて、摂食機能の発達が重要になります。

基本的には、離乳食というのは、本人が哺乳するという反射が減ってきて、口の中に何か入れても、それを押し出さないという、本人自身の成長があって、なおかつ食物に興味を持つ。そういうことがあって、初めてできるようになるんですね。ですから、今回は、そういうそしゃく機能と、やはりまだ座ることもできない。首もぐらぐらしている子に離乳食は当然無理ですから、発達も考慮して離乳食を開始しましょうという内容になりました。

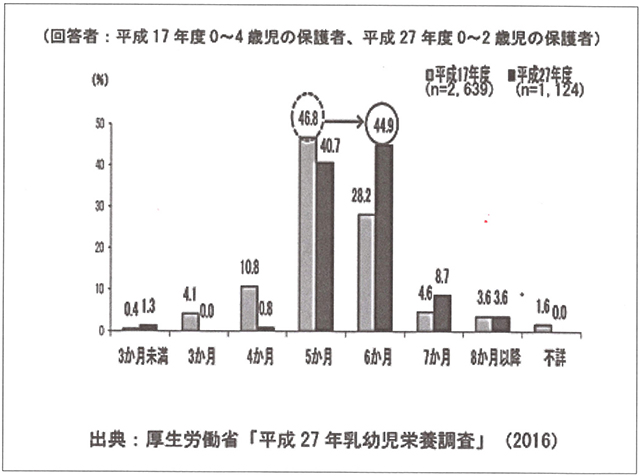

実際に調査しても、離乳食の開始は、今、大体6カ月がピークなんですね。一応5から6カ月という表記にはしていますけれども、大体6カ月がピークになっていますので、一時期より少し遅くなってきている。

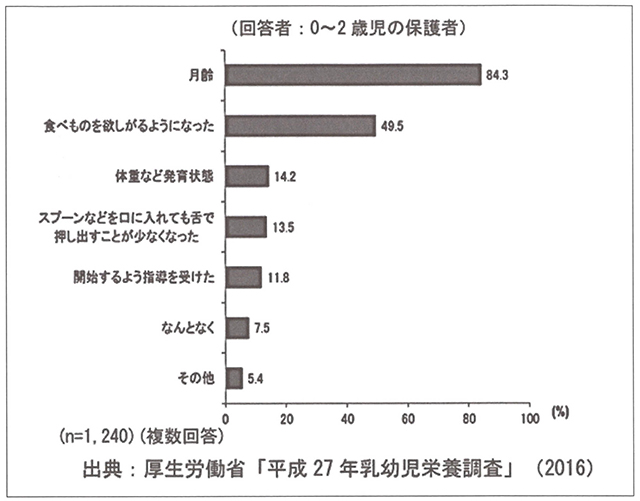

時期も月齢で決められる方が多いんですけれども、先ほど言ったように、子供の発達が重要だということを明記しました。

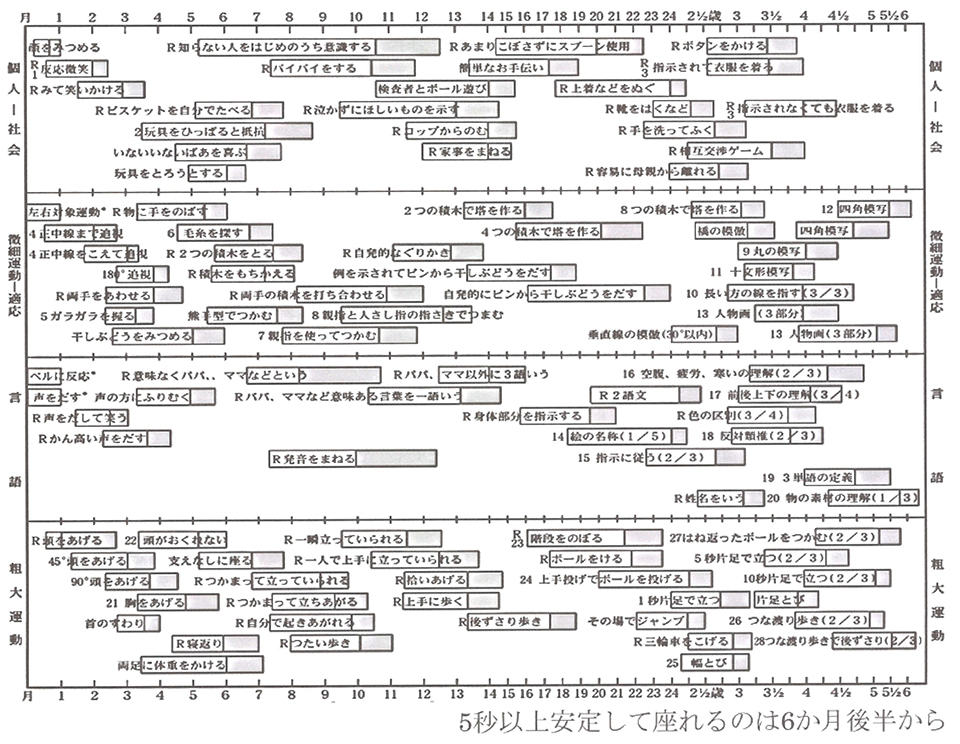

これは、全く細かくて見えないと思うんですけれども、何が言いたいかというと、子供が5秒間座れるぐらい発達したときに離乳食を開始してくださいという記載になっているんですね。5秒間座れるのは、大体5カ月の末から6カ月なんですね。

だから、これは記録とするとなかなか公にはできないんですけれども、我々としては離乳食は6カ月でいいという考え方なんですね。というのは、WHOでも6カ月だし、実際には5からよりも6か月から始めたほうが、恐らくいろいろな意味でうまく、スムーズにいくだろうということで、おおよそ本人の発達も含めて、食べる機能も含めて、全体的には6カ月ぐらいが日本の子供の離乳食の開始時期かなという考え方になっております。