2.食物アレルギーの考え方…制限食をやめましょう…(5)

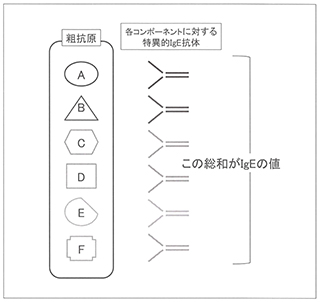

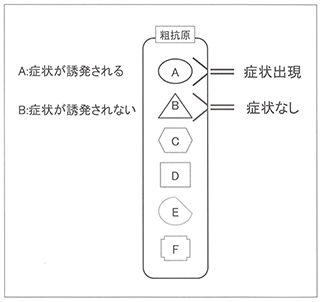

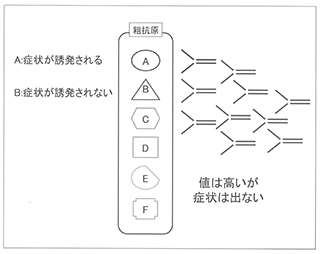

このスライドは少し難しいかもしれませんが、粗抗原というものを、例えば卵に置きかえてみてください。卵の中にはAたんぱく、Bたんぱく、Cたんぱくといういろいろなたんぱく質が含まれています。A、B、Cは適当に名前をつけています。例えばAというたんぱくで症状が出るとします。たとえばA=オボムコイドとするとわかりやすいかもしれません。でも、別のBのたんぱくではIgEの抗体があっても症状がないと仮定します。症状が出ない抗体がたくさんできても、アレルギーの症状はでません。でも、見かけ上は数値が高いということになってしまいます。食べ物が多種の混合物であるために起こるんですね。今、どんどんこの研究が進んでいます。これからは検査の精度がより高くなると思います。

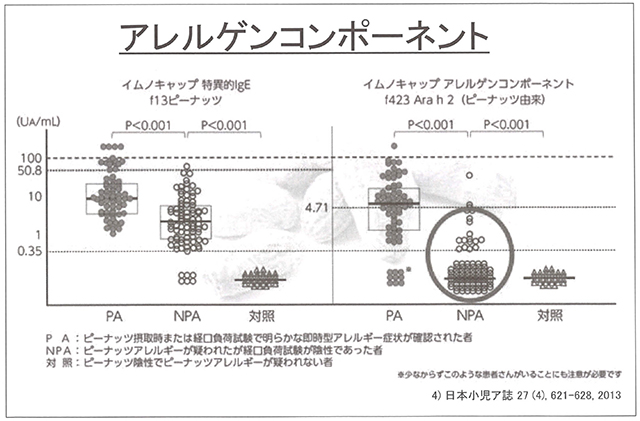

このグラフ少し難しいかもしれません。ピーナッツアレルギーの患者さんと、そうではない方とでピーナッツのIgE抗体検査をしますと、差がないときがある。つまり、ほんとうはアレルギーがないのに、陽性に出てしまう人がいるということですね。でも、Ara h2に対するIgEを調べると、ピーナッツのアレルギーがある人は高くて、ピーナッツアレルギーのない人は低くなる。こういうのを医学用語では「特異度が高い」と言いますけれども、今後はこういうように検査の精度が上がってくるでしょう。ちなみに、エビの粗抗原の検査は精度が高くなくて、難しいことがあります。