1.新しい授乳・離乳食の考え方…「授乳・離乳の支援ガイド」2019年改訂版から…(9)

次も、母乳栄養のことに関しますけれども、先ほど言ったように、いろいろな理由で母乳栄養が続けられない方もいらっしゃるんですね。そういう方が、この後お見せしますけれども、実は50%なんですね。だから、世の中、母乳栄養ができる方が50%。逆に言うと、残りの50%の方は母乳栄養でないので、やはりそこは平等にというか、今までは母乳栄養のいろいろなサポート内容をこのガイドには書いていたんですけれども、今回は母乳栄養だけではなくて、混合栄養、あるいは人工乳を使う方へもどのように授乳をするかという内容にして、重点度をほぼ同じような扱いにした。

それから、もう一つは、母乳栄養が続けられない方の状況は、実は産後うつと関係があるという報告が結構多く出てきていたんですね。ということで、母乳栄養が続けられない、あるいは逆にお母さんがうつ状態の場合には、栄養だけの問題ではなくて、やはり専門家が介入したほうがいいだろう。というのは、産後うつというのは、お母さんの自殺原因になりますので、これは栄養を超えた重要な課題ですので、そういうことが必要だろうということが今回のガイドでは記載されました。その根拠をお示ししたいと思います。

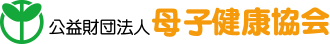

これは、栄養の調査で、10年ごとにやっておられるんですけれども、先ほど言ったように、1カ月と3カ月がふえましたけれども、3カ月で、左のほうが母乳なんですが、母乳栄養の方が50%強なんですね。だから、母乳をほんとうに推進しないといけないんだけれども、現実にはいろいろな理由で母乳でない方が50%いらっしゃるので、当然ガイドの支援の内容は、母乳、人工乳、混合栄養、全部支援しないといけない。

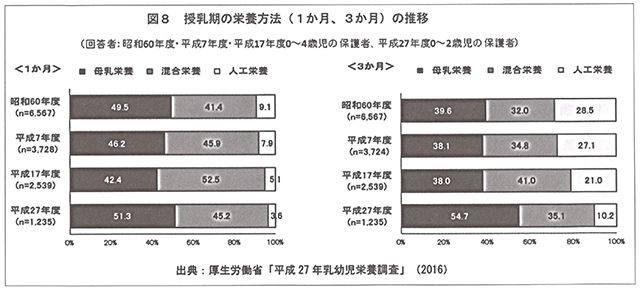

さらに言うと、お母さんの悩みが一番強いのは、混合栄養の方なんですね。ここにあるように混合栄養の方は、9割近くの方が不安を持っているんですね。もちろん母乳の方はもっと少なくて、サポートするなら、混合栄養の方が一番サポートの対象になるという調査もありますので、混合栄養の方に関するいろいろなサポートが、今回ガイドでかなりボリュームをふやすことによって追記されています。

先ほど言った産後うつとの関係で、これも新しくいろいろ論文が出てきていまして、お母さんが母乳栄養を続けられないと、うつ状が強くなるんですね。逆にうつ症状が強いお母さんは、母乳栄養が続けられないんですね。だから、これは悪循環なので、そういう傾向が見られたら、これは精神科の先生の介入が要るということで、「母乳栄養を続けなさい」と言うのは比較的簡単なんですけれども、それでも続けられないお母さんというのは、そういううつのリスクがあるというデータがありましたので、そういうことを今回記載しました。