| 母子健康協会 > ふたば > No.74/2010 > 小児科医50年を省みて > 50年前の小児医療と病気の変遷 | ||||||

小児科医50年を省みて財団法人母子健康協会理事 東京大学名誉教授 鴨下重彦先生 50年前の小児医療と病気の変遷

表1は50年前と現在の母子保健の指数の比較です。乳児死亡率は30で現在の2.6の10 以上、妊産婦死亡も80.4で、現在の4.8の16倍と高かった。しかし現在でも年間50人位がお産で死ぬということは注目されます。さらに注目すべきは50年前、合計特殊出生率がすでに2.0と低く、これは人口置換に必要な2.04を下回る数字でした。しかし当時はおよそ「少子化」などと騒がれることはなかったと思います。

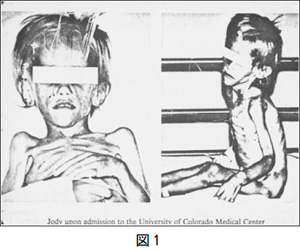

50年前は古典的な感染症全盛の時代で、東大小児科の病棟は一般と隔離に分かれており、隔離入院患者は、結核やポリオが大半を占め、一般の急性疾患では肺炎や消化不良(乳児下痢症)が圧倒的に多くありました。慢性疾患はリュウマチ熱や急性腎炎など、これらも元は溶連菌など感染が背景にあるものでした。現在はこれらの疾患は姿を消しています。代わって多いのは白血病や悪性腫瘍、先天異常、それと未熟児(低出生体重児)などでしょう。特に新生児・未熟児医療は小児科の重要な領域になっています。低出生体重児が昔の倍位に増加しています。そしてもうひとつ、50年前には考えられなかったのが、いわゆる心の問題で、摂食障害、不登校、いじめ、など心身医学的問題です。子ども虐待も猛烈な勢いで増え、年間4万件、しかも内容も悲惨なものが多くなってきました(図1)。また自閉症、ADHDなど行動異状、精神医学的問題の子どもが相対的に増加しました。さらに子どもの非行や犯罪も多くなっています。 小児科医になって、私は患者数が非常に多く、一般に難治である小児神経疾患を専門にすることにしました。基礎的知識として先輩から診察法や脳波の読み方を習うほか、東大脳研究所の病理部に出入りして脳の病理学の勉強をしました。脳性まひ、てんかんなどは患者数としては昔も今も減っていないと思います。神経の変性疾患や代謝異常は、かつては病理診断が重要でした。その後の研究の目覚ましい進歩で、酵素欠損や遺伝子の異常が発見され、現在では生前に遺伝子診断が広く行われるようになりました。

|

||||||

| 母子健康協会 > ふたば > No.74/2010 > 小児科医50年を省みて > 50年前の小児医療と病気の変遷 |

|